お知らせと日記news+blog

- 師走

- 2023.12.28.Thu

12/17に、今年最後の出店を終えました。

師走のお忙しい時期に、わざわざのお立ち寄りとお買い上げ、誠にありがとうございました。

本年、出店や通販を通じてお付き合いくださいました皆さまに、心より御礼申し上げます。

おかげさまで、なんとか仕入れを繰り返し、様々な布をご覧いただくことを目指して、一年なんとか続けて来ることができました。どうもありがとうございました。

また、そっと助けて下さる先輩方、唯一無二である研究者蒐集家の先生方、いつもありがとうございます。

何かと気忙しく、落ち着かぬ年末のひと月ですが、

あと数日、隙を見つけては、布を洗って少しでも整えておこうと思います。

やりきれなかった事や叶えられなかった事も沢山あるものの、

それなりに努めて頑張った、ということにしています。

(至らぬ所がちらついて、ざわざわが止まらなくなるのも事実ですが、それを糧にいたします、、、)

繰り返しになりますが、あたたかなお気持ちでお付き合いくださった皆様に、心より御礼申し上げます。

皆さまどうぞ

良い年の瀬をお迎えください。

- 通販について

- 2023.10.26.Thu

通販について、ご購入ご検討下さる際に、ご一読ください。

(※2022年6月記を少し改変しました。)

⚫︎実物の布と写真とでは、布の色味などの再現が難しく、印象が異なる場合がございます。

また、古いものですので、経年や使用による劣化や色むら等が、それぞれにみられます。

手触りや厚み、生地の弱り具合や色やけなど、特徴的と感じる点をなるべくお伝えし尽力いたしますが、こちらの表現や見方に、至らぬ所があるかもしれません。

お写真や文面ではお伝えしきれない点があるかもしれませんこと、大変恐縮ですが、どうかご了承ください。

⚫︎品物の金額は、通常記載しておりません。

大変お手数ですが、お問い合わせください。

⚫︎お問い合わせは、

メール(info@oshiegusa.com)又は

InstagramのDMから承ります。

2日以内に返信がない場合、大変お手数ですが、再度ご連絡下さい。

⚫︎代金のお支払いは、銀行振込(三井住友銀行)のみの対応となります。大変ご不便をおかけいたします。

⚫︎品物代に加え、ご入金時の手数料、及び送料のご負担を皆様にお願いしています。

送料は、

⚪︎レターパックライト¥300

⚪︎レターパックプラス¥500

⚪︎ヤマト宅急便コンパクト¥500

⚪︎宅急便¥実費

を頂戴しています。

配送方法はご相談の上、決定いたします。

⚫︎ご入金確認後の発送となります。

⚫︎原則、返品や交換は承っておりません。

ご購入決定前に、ご不明な点をお問い合わせください。

⚫︎通常、購入希望のご注文から3日以内のご入金をお願いしております。

⚫︎ご入金確認後、原則3日以内に発送いたします。

⚫︎ご購入決定は先着順となります。

ご購入のお気持ちが固まりましたら、その旨お知らせください。追って送料の確認連絡を入れさせていただきます。

⚫︎送料決定後、合計金額と、ご入金先の口座をお知らせしますので、

⚪︎お送り先のお名前、ご住所、お電話番号

⚪︎領収書の有無(但し書きと品名)

(⚪︎宅急便の際はご希望の納品日時)

をお知らせください。

⚫︎気になる点等ございましたら、ご購入決定前にお知らせください。お客様にとって、良いお買い物となりますよう、できる限り尽力したく思っています。

⚫︎万が一、ご入金の延期やキャンセルを度々繰り返されてしまわれた場合等は、以降のお取引を中止させていただくことがございます。

⚫︎海外への配送は、現在承っておりません。何卒ご了承下さい。

オークションやネットショップに比べ、大変ご面倒なやりとりになるかと思います。

カード払いにすら対応しておらず、、この時代に、大変お手間ををおかけします。

お客様にとって、ささやかでも大切な一点となる布を、お渡しすることができればと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

補足

⚫︎個人情報の取扱いについて

お客様の個人情報(お名前、ご住所、ご連絡先等、その他。)は、品物の発送と、当店からのご連絡(展示会等のお知らせ含む)以外には、一切使用しません。

お客様の個人情報を第三者に開示及び提供することはいたしません。

- 暑中お見舞い

- 2023.07.22.Sat

暑中お見舞い申し上げます。

次の出店は、9/3(日)の大江戸骨董市を予定しています。

(数件分の出店予定投稿を抜かしてしまいました。申し訳ありません、、)

写真は空のような青。

麻、葛、絹の布に、様々な青。

藍、水色、瓶覗、浅葱色、縹色など、

青の色名をなぞりながら、無限に広がるような色を眺めます。

酷暑が続きますが、皆様どうぞご自愛ください。

心地よい夏をお過ごしできますように。

- 5月

- 2023.05.11.Thu

今月は5/21(日)の大江戸骨董市に出店予定です。

先月の骨董市でも、沢山のお客様にお立ち寄りいただきました。わざわざのお立ち寄り、どうもありがとうございました。おかげさまで、私は大変力をいただきました。

写真は麻の布。

現代でも勿論そうですが、布は用途によって、生地の厚みや特徴の異なるものを用います。それは糸に用いる繊維の個性を選ぶところから始まっているように思います。

夏の着物には軽やかな薄手となるような細い糸を、

仕事着には強度を保てるようやや硬さのある繊維から細すぎない糸を、肌の近くに纏うものは、生地を柔らかく加工して(晒して)から、など。(布ができるまでには、本当はきっともっと複雑に複雑に続きますが、頭脳と文才がなく、ここまで。)

生活の中にも布が沢山あり、風呂敷や幕、蒸し布、蚊帳生地、など様々な布が残っており、働く布には、見に纏うものとは異なる布が用いられていることがわかります。

糸の細さや織密度などの布の違いを、全て手仕事のみで成していた古い時代の手紡ぎ(手績み)手織布、

もし骨董市でお会いできましたら、親しみ愉しみ、布を広げて、是非ご覧になってみてください。

麻の布、いつも通り(か、やや多めに)持っていきます。

今月もどうぞよろしくお願いいたします。

- 格子と算崩し

- 2023.03.09.Thu

最近の仕入れから、

糸味のよい格子と、しっかりしたさん崩しの木綿。

さん崩しは、色味が私には初見で、僅かに茶が入っています。(もしかすると、茶がもとは紅っぽい色だったかもしれないと想像したりしています。違うかもしれませんが。)

織物は、時間をかけて糸一本ずつを手で紡ぎ、

織りの設計に合わせて計算し、経糸と緯糸を用意して、

先に染める場合には、またさらに緻密に下準備をして染めを行い、

必要があれば幾度も重ねて草木染めを繰り返し、

糸に糊をつけるなどして、途中何度も整えながら、

やっと経糸を織機にかける手順をして、織りの工程に入る。(表現が不十分ですみません。)

そんな経緯を経て作り上げられる手紡ぎ(手績み)の布に、個人的には多大なる敬意と憧れを抱いています。

私は織ることや作ることをしていないから、ただ買って仕入れたものを売っている、という形にもなりますが、

日本の染織物の美しさや、手仕事で作られた布の魅力を、少しでも沢山の方に伝えられたらという気持ちで、細々とやっています。(諸々至らず、力不足の極みです。)

今月3/19(日)、大江戸骨董市に出店します。

ここ数ヶ月で、日本の古い布を求めて、木綿が多く入りました。

お時間ございましたら、どうぞお早めの時間に、ご来場ください。

※写真の布の通販対応は骨董市以降(20日以降)とさせてください。申し訳ありません。

- 8/21有楽町

- 2022.08.20.Sat

明日8/21(日)有楽町の大江戸骨董市に出店予定です。

久方ぶりの出店で、色々忘れ物をしそうです、、

開催状況(雨天中止)につきまして、

当日最新のInstagram投稿もご確認ください。

(今回はテーブル出店のため、通常とは場所が異なりそうです、Instagramに追記します。)

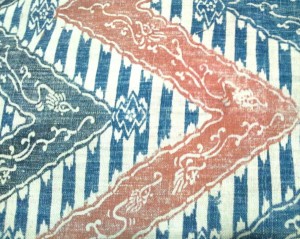

写真の更紗たちは、ここ数ヶ月の間に譲っていただいたもの。

このほか、いつも通りに、木綿、麻、色々ご用意してお待ちしています。

まだまだ暑い日が続きますが、ご無理のない範囲で、ご都合合いましたら是非お立ち寄りください。

どうぞよろしくお願いします。

(次回は9/11に出店します。)

- 桜の染め

- 2021.03.01.Mon

1月の終わり、公園の桜の枝に、蕾が僅かに膨らむ様子を見て、

今なら、と思って枝を煮出してみました。

染液には、言葉に形容することのできない、濃い色彩が出てきてくれました。(写真なし、、)

媒染液も使わず、染液でただ数回煮ただけですが、

手績みの麻布に、淡く桜の花弁の色が移ってくれました。

こんなに乱雑な染めでは、きっとすぐに退色してしまうことと思いますが、これを行うことで、気持ちがほんのひととき満たされました。

今年はもう一度きりで逃してしまいました。

来年、もう少し丁寧にできるのをたのしみにしています。

- 最近の品物

- 2019.05.04.Sat

上から、型染め又は文様刷りのある麻布。

木綿和更紗。

縞の残糸織と紅型の反物。

淡い生成色の繕い蚊帳生地と、繕いのある型染め麻布袋。

綿麻の縞織物と桜の花。

麻(苧麻又は大麻)の糸。

江戸の打敷(紅花染めの裏地)。

草木染めの紬はぎれ。

- 工芸青花 9号

- 2018.03.03.Sat

この度『工芸青花』 9号(限定1200部)

世界の布 頁に掲載の、日本の蚊帳地 をご用意させて頂きました。

美しくカットされた布と言葉を、

この機会にどうぞご覧になられてみてください。

小さな布が、美しい本の中で、本と共に長く遺り巡るはずと思うと、

布へのいとおしさも増すように感じます。

お声がけ下さったこと、昨年巡ってきたこのご縁に、心より感謝申し上げます。

合わせて、今回の布を仕入れさせてくれた業者さんに、心より御礼申し上げます。

- 新年

- 2018.01.02.Tue

明けましておめでとうございます。

清々しい新年の空気を吸い込み、みなさま

気分よく過ごされていらっしゃいますでしょうか?

私は年末までとさほど変わりなく、ゆっくりと過ごしています。

例えば師走前からずっっと終わらない在庫部屋の整理。

混沌として終わりません……

忘れかけていた布たちとの再会、

魅惑的な染織たち。

小さなはぎれであっても、

手に直接触れて確かめられること、見つめられることを

嬉しく感じます。

古布の在庫と共に、以前手にした資料などもしまってあります。

例えば何年か前に、

糸績み講座で作らせて頂いた、からむしの糸。

それは素人のお粗末な糸ですが、

江戸や古い時代の薄手布は、同じ素材から

極細で均一に美しい糸を作り出し、

織り上げられています。

素材のこと、糸の撚りのこと、

もっともっと日本の布を理解できるようになりたいものですが、

今年はよりゆっくりと動きます。

新しく始まったこの一年が、

皆様にとって、より良い一年でありますように。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

※blog内不具合により、現在写真の掲載ができません。

oshiegusa Instagram、教草Facebook も、よろしければご覧ください。

- 更紗と古裂

- 2017.10.21.Sat

10/25(水)~31(火)「日本の古布 縞と格子」+「更紗と古裂」

松屋銀座本館7F

デザインコレクション イベントスペース

10:00~20:00(最終日は19:30まで)

そして、併催のテーマ〈更紗と古裂〉は、

10/29(日)に、銀座の街で行われる野点のイベント「銀茶会」

にちなみご用意しました。

その昔、日本人が憧れたという

赤い色や 生地の繊細さが魅力的なインド更紗。

それらに触発され発展した

日本の多色型染め 和更紗。

ヨーロッパの更紗。

いずれも小さなはぎれから、やや大判のものまで。

その他、黄八丈などの絹のはぎれ。

盃を包むのに、器の敷布に、

仕覆を仕立てるために、

ただ何度も眺めるために、如何でしょうか。

他にも、繕いのあるはぎれ、

名もないはぎれ、並びます。

(並べきれないものも出てきそうです。。)

古い裂は愉しく、終わりのないものと思っています。

お時間ございましたら、どうぞお立ち寄りください。

- 江戸の絹裂

- 2017.09.09.Sat

9/17(日)の大江戸骨董市は、台風のため中止となりました。

次の出店は 10/1(日)の有楽町 大江戸骨董市 (9:00~15:00)です。

大変薄手の絹に、鮮やかな染め。

江戸ある着物の裏地から、ほどいておいたものだそう。

信頼できる方から、譲り受けました。

時代と素材から、おそらく全て植物染めによる色ですが、

何度も染めを重ねたのでしょうか。

現代では退色しやすいイメージの草木染め、

丁寧に本当の染めを行えば、こんなにも鮮やかさを保てるもののようです。

(勿論、現代も作家さんの手による、素晴らしい植物染めを拝見できる機会があります。)

生地は、ツルツルした生糸や、少し表情のある紬糸風のものまで。

糸の作られ方にも、きっと手の仕事が活きているのでしょう。

とても魅力的です。

小さめのハギレから、少しは大きさのあるものまで。

9/17(日)の有楽町大江戸骨董市へ持っていきます。

→10/1(日)にお持ちいたします。

※年内最後の販売会予定

10/25(水)~31(火)「日本の古布 縞と格子」+「更紗と古裂」 松屋銀座本館7F デザインコレクション イベントスペース

どうぞよろしくお願いいたします。

- 江戸の麻裂

- 2017.09.08.Fri

文化14年の銘がある麻。ご売約済みのもの。

※写真では、色味が再現できておりません。

大先輩方が口々に仰有るのは、

前はもっと古い(=江戸ある位の、味のある)裂が

沢山あった、出てきたとの事。

うんと出遅れた私の手元には、大したものがありません。

もしも古い裂をお持ちで、

次の誰かへ、どこかへと、貰い手や行き場を想っていらっしゃる方、

とてもゆっくりではありますが、

お手伝いさせて頂きますので、お知らせ下さいませ。

- 藍

- 2017.08.12.Sat

明るい陽射しを窓越しに、

夏らしいいくつかの藍を並べ、久々に裂をゆっくり見返しました。

自然光は、草木染めや昔の布の美しさを、

正しく眼に感じさせてくれるように思います。

麻の上布への藍型染、

涼やかさと共に、

150年程昔の布が放つ、気品や気配がとても魅力的です。

- 晒布

- 2017.04.11.Tue

更新ゆっくりになっておりますが、桜が咲いた景色も時折味わいながら、

仕入と整理に勤しんでいます。色々入荷しました。

写真は今年の1月から先月までに仕入れた麻の晒布着物の中で、

特に素材や生地の風合いに魅力を感じるものでした。

露店に出始めたばかりの頃は、沢山手入れをして、

白い麻布をよく並べていましたが、最近は頻繁には仕入れられなかったり、

何より手入れが追い付かず、なかなか多く並べることができません。

(つい先日、写真とは別の晒布を買うことができましたので、6月までには間に合うよう準備しています。)

今週末は4/16(日)有楽町 大江戸骨董市 に出店予定です。

何をお持ちするか考えています。

どうぞよろしくお願いいたします。

- 終了しました

- 2016.07.12.Tue

4日間の繕いの古布展が、無事終了しました。

ご来店お買い求め下さった皆様、ご協力下さった皆様に心より御礼申し上げます。

お客様が来ない事が一番の恐怖でもあり、来てくださった方をがっかりさせて帰すのもまた一番の恐怖でしたが、なんとか楽しんで、もしくは多目に見て頂けたかな……と思っております。

今回、テーマを設ける事も、それを繕いとすることも、開催1ヶ月前に決めてかかりました。

繕い、にした理由は大きく2つあって、

在庫に繕いの布がとても多く、ちょうど良い繕いの布が数点買えた所だったので、物量として実現味があったこと。

それと、繕いという単語には、既に人の興味関心を惹き付ける吸引力があるのが、分かっていたからでした。

こうして後追いするようなテーマを設ける代わりに、幅広い繕いの種類をなるべく集め、布の素材も木綿・麻・絹を揃え、楽しんで頂けたらと工夫をしたつもりですが、まだまだだー、というのが実感している正直なところです。

そんなこんなで、逆光さんのblog等にもありますように、

道半ばの新参者なりに努めた販売会でしたが、こうして良い糧を得ることができました。

今後もまた挑戦できるようがんばります。

どうもありがとうございました。

そしておかげさまで、週明けの仕入れの会で、ドンとしたものも買えました。写真はまた後日に。

17日の有楽町大江戸骨董市と、8月の出店等にも、良いものを持っていきます。

よろしくお願いいたします。

- 繕いの古布

- 2016.07.05.Tue

始まりました。

7/8(金)~10(木)繕いの古布(12:00~19:00)開催です。

繕い(つくろい)や継ぎはぎのある日本の古布、木綿・麻・絹の、

大判布からハギレまで、合わせて約80点を、

書肆逆光さんの古物と共に、展示販売いたします。

襤褸と呼べそうなものから、ささやかな繕いや、継ぎはぎの布。

藍色や水色の木綿を中心に、

生成の麻や、型染めもご用意できました。

古い絹地への繕いも、とても美しいです。

お楽しみ頂けましたら幸いです。

2016年7/8(金)~10(日)

12:00~19:00 会期中無休

お問い合わせ info@oshiegusa.com

Facebook ☆

Instagram ☆

古書と古物 書肆 逆光

東京都中央区八丁堀2-3-3 2F

日比谷線 八丁堀駅 A5出口 徒歩3分

都営浅草線 宝町駅 A8出口 徒歩5分

JR,東京メトロ各線 東京駅八重洲口 徒歩12分

- 洗い

- 2016.06.02.Thu

次の出店は 6/5(日)有楽町 大江戸骨董市 9:00-16:00

9(木)~12(日) 点店3 〈 @書肆逆光 〉12:00-19:00 です。

毎日何しているの?の返答、3本柱のひとつ。

綿や麻を洗うこと。

勿論洗わないものもあります。

が、結構な頻度でも洗っています。

たて続けに何枚も洗うこともあれば、

たった一枚に数日間 労を費やし、疲れ果てたこともありました。

その後、ほどいてみたり、薄手のものにアイロンしたり、

それを出店前夜まで先のばしたり。

手間かけてます、と宣伝してみたいわけではなく、

本当によく聞かれるので書きました。

家具屋さんは家具を洗ったり、ガラスを変えたり、ワックスを塗ったり……

焼き物屋さんも、器洗ったり、手入れに勤しんでいらっしゃる。

古いものを相手にしているので、必要と判断したら当然の事です。

なーんて言って、凄く面倒な時もあります。

それに、本当は裂や素材のことを調べたり、もっとよく理解したい……。

色々と要領が悪いのも随分自覚しているのですが、

布を洗う行為は、糸味を確かめられる布屋らしい作業で、

清々しい楽しみのひとつです。

でもせめて、同じ位に手をかけるなら、

より価値があるものを見つけられなくてはと、気を付けています。

- はぎれ山

- 2016.05.27.Fri

布の整理といえば、はぎれの山。

毎日何しているの?の、返答のひとつ。

こちらは来月の点店3に出せたらと仕入れました。

今までは殆ど扱わなかった部類のものです。

見つめているだけでは、何も進みません。

愉しい大勝負 点店まで、あと2週間です。

正体を理解できず、馬鹿な値で売ってしまうこともあるかも。

古い裂に関心のある方、どうぞお楽しみに。

- 綿とり

- 2016.05.25.Wed

毎日何しているの?と、よく聞かれる質問。

返答のひとつ、綿とり。

木綿の布団皮の裏面についた、綿を取り除こうとする作業。

腰が重くなる作業のひとつ……

今日もちょっと諦めたものが1~2枚。(写真右、よく見ると綿だらけ。)

これでは汚いとも思われてしまうでしょう、また今度やります。いつか。

決して悪くない布ですから、認められて、

再生して利用してもらうのが一番良いはずです。

- ものを見る

- 2015.12.20.Sun

久米島紬のはぎれ。

泥染めの鉄媒染で、紬の絹糸はぽろぽろと朽ちていく状態。

品物としては、とても扱いにくい(共感されにくい?)けれど、

本物の染織の技が重なる、豊かな一片。と感じます。

手引きの紬糸に、手括りの絣文様。おそらく30回前後重ねられた

天然染めと泥媒染による、黒のように深い地色。

そして、沖縄の美しい織物には、琉球孤の文化や、

歴史的背景が強く影響していることも忘れたくありません。

最近、大事だと思う裂はどれかな、と思ったとき、

ふとひっかかったのがこちらでした。

何年も前に、参考にと分けて頂いた代物なので、

市場で仕入れたものではありません。

色々な意味で難しそうですが、

今後、こういう存在も仕入れていくことが出来たら。

最近は、在庫の整理をしながら、商売の反省をしていました。

始めてみたばかりの世界ですので、当然色々な反省やら目標やらが浮かぶのですが、

裂(きれ)をよく見るという、一番の根っこを大事にすることが、

一番だなぁという気持ちが、一番強いようです。

ついつい怠惰になるので、来年はこうしようと決断したり、

目標を箇条書きにしてみた所で、いきなり威勢よく実践したり、

的確に向上することはできそうにありません。

思い始めたときから、すこーしでもいいので、

それらしいことをする、ように心がけてみました。

とりあえず……!

- 御礼/布を洗う

- 2015.07.21.Tue

猛暑の日曜日、有楽町大江戸骨董市にて、

お立ち寄り、お買い上げ下さいました皆様、どうもありがとうございました。

ありがたいことに比較的木陰に位置し、お客様とも色々お話できました。

いつも見てくださる皆様、暑い日にありがとうございました。

湿気が多かったせいか、睡眠不足の頭は

熱にやられていたようで、眠るまで辛かったです……

これからの真夏日、しっかりして乗り切らなくては!

と改めて思いました。

さて、はじめましてのお客様も多かったので、

布の洗い方をおさらい。

麻の薄い布は、手洗い、脱水、日陰干し、をしてくだされば、

風合いが保てると思います。

脱水は軽くでも。洗剤(少量)も使って大丈夫です。

よく乾いてからアイロンをかけてみてください。

大きなもの(とても大判の木綿布など)を洗うときは、

手洗いが大変で、洗濯機をつかっています。

必ずネットにいれてください。

洗剤は中性洗剤を、少量使っています。

(注!古い型染めや和更紗の中には、水洗いでさーっと色落ちするものも。)

見たり、触れたり、仕立てたりと、

長く楽しんでいただけましたら幸いです。

猛暑の中、どうもありがとうございました。

- 雨龍/アマリュウ

- 2015.07.18.Sat

江戸やその昔、龍は水を司る神として信仰されてきたといいます。

雨龍(あまりゅう)と呼ばれるツノのない龍は、

みずちとも呼ばれる、龍の幼生。

木陰や人気のない岩場を好むと伝えられてきたそうです。

型染めの文様に、多く登場する雨龍は、

農耕に欠かせない天からの雨を、古の人々が求めた時、

象徴として見出だされた神のかたち、

とも言えるかもしれません。

最近、小さなちいさなハギレに始まり、その後

運よく大きさも種類も豊富に、江戸や明治の型染め布を手にすることができました。

最初は染めや型の技術にばかり感心していましたが、

よくよく教われば、気付くことすらできなかった

かたちや意味が現れてきました。

文様の意味や名前というものは、果てのない分野に思えていましたが、

こうしてひとつふたつと辿っていくのは、やはり楽しいものです。

日本にあった、沢山の言葉(文様)から、

日本にあった粋や祈りの文化が少しずつ見えてきました。

それが何だと笑われるかもしれませんが、

目に見えるもの、見えないもの、

それらを完結したかたち(型/文様)にした繊細な感性や創る力は、

凡人ひとりでは想像しえない世界まで、我々に見せてくれるような気がします。

ご興味のある方、まずは見に来てみてください。

明日19日の有楽町にもいくつか持っていきまーす。

(教草もまだまだ入口です、どうぞお手柔らかに……)

※参考文献「江戸文様こよみ」熊谷博人著 (2015/朝日新聞出版)

- 7日青山

- 2015.03.06.Fri

明日7日は、日中曇りの予報。

青山ウィークリーアンティークマーケットは(雨天の時でも)開催します。

最近は布ばかりを並べていたので、

明日は食器や道具類も持っていく予定です。

写真は色が上手く撮れていませんが、、縞文様の芭蕉布。

柳宗悦は著書『芭蕉布物語』(1943年)の中で、

「今時こんな美しい布はめったにないのです。

いつみてもこの布ばかりは本物です。

その美しさの由来を訪ねると理の当然であって、

どうしても美しくならざるを得ない事情にあるのだとさえ云えるのです。」

と記しています。

戦前の琉球を訪れた宗悦は、民衆が民衆のための布を、

その土地で取れる素材から、日々織り続ける姿を見ました。

それは宗悦が唱えた民芸美論そのもののありようでした。

縞文様はただ単純なようでいて、宗悦が心動かされた健全な美は、

この中にこそあったのかもしれません。

いきなり民芸の話にまで飛んでしまいましたが……

明日もどうぞよろしくお願いいたします。

- 春を待つ

- 2015.02.21.Sat

風の強かった翌日、

桜の小枝をこっそり拾って来ました。

気温はまだ低くても、空気の中に春を感じるようなこの頃、

桜の枝からは、どのような色彩が出てくるだろう、と。

(年末には、黄色味の強い、やわらかな茶色でした。)

時々、何かの染液を煮出してみても、

時間がないとか、色が出ていないという理由で、

染液を捨ててしまうことがあります。

今回は、夜中に染液を煮詰めながら、

微かに変化していく、透明な深い色に、見入ってしまいました。

樹木の血液かと思うような、赤を含む色でした。

(写真には全く上手く写せず。)

他にやるべきことは沢山あるのに、、、

晴れた日を選んで、久しぶりの草木染めです。

素人の染色も、家庭料理と同じで、

一度正当な流れを覚えてしまえば、

それなりには出来上がるものと思っています。

味付けが少し違うのも、染め上がりにムラがあるのもご愛嬌です。

桜でピンク色を染めてみたいという方、結構いらっしゃるのかなと思います。

植物はその地域や、たった数日という時間で状態が変化するようなので、

必ずではありませんが、

もしかするとちょうど良い時期なのかもしれません。

お試し下さい。

ちなみに、今回染めたのは、古布の麻布(手績み)と絹の紬糸でした。

- 伝統と手仕事

- 2015.02.14.Sat

久々に展覧会を観てきました。

文化学園服飾博物館「時代と生きる 日本伝統染織技術の継承と発展」、

英題 Kimono:Japanese Textiles from Tradition to Technology

(2月14日で終了。。)

型染、友禅、絣、絞り染めなど、日本の代表的染織技術が、

時代と共に変容してきた様を、とても分かりやすく観られる展覧会でした。

作られる行程や、人の手と道具や機械の関わり方が異なれば、

仕上がるものも、全く別々の雰囲気を放ちます。

英題を直訳すると、伝統から科学へ。となるのでしょうか。

途方もなく手のかかる行程を経て、作られた布。

機械でペシャンと作ることの出来る布。

安価なものは、流通するには勝ります。

伝統を受け継いでいくことは、現代にも、いつの時代にも、

計れない困難や孤独があるんだろうと、観終わってから思いました。

技術の発展や効率化を、ただ非難する気持ちはありませんが、

手仕事と真摯に向き合っている作り手のものが、

世の中の、あまり見えにくい所に隠れている、ということは

いつも覚えておきたいです。

そしてやっぱり、本物を知りたいです。

日曜日は有楽町の大江戸骨董市です。

ご期待にはかなわないかもしれませんが、

昔々の、無名の人の手仕事で作られた、表情豊かな布や美しい布、

時の経過を纏った布などをご用意しておきます。

- 幾種かの素材

- 2015.01.30.Fri

織物は経糸と緯糸で出来ています。

経緯に同じ糸を用いることもあれば、

経糸と緯糸で、別の素材の糸を組み合わせること(交織)もあります。

(さらに、色、撚り具合、細さなど、組合せは無限に、、)

私が布に惹かれる理由のひとつは、

そのような最小の単位(糸1本)から形成されている、

繊細で奥深い意識です。

(うまく言えない。。)

2月1日の大江戸骨董市へ、写真の布を持っていきます。

左側から

白:紙と絹の交織、白:麻と絹の交織(もしくは麻と綿?)、

茶:麻の大きな布(10巾もあります)

緑:葛布、生成に白縞:芭蕉布

芭蕉布は茶色の縞もあります。

風呂敷は180cm程の麻布(穴あり)、

昭和の白い綿布も、新しく入れました。

こちらは古い蚊帳についていた和更紗。● Sold

この他にも色々持っていきます。道具も少し。

どうぞよろしくお願いいたします。

- 江戸の色

- 2015.01.16.Fri

染織品で、ほぼ確実に時代が特定できるもの、というのは、

年号が入っている場合や、

その時代特有の技法が使われている場合(江戸の刺繍など)、

年号入りの裂帳や文献にある裂と、全く同じという場合でしょうか。

そして、雰囲気や風合いを頼りに。

(それは、時代あるものを、数多く見ている経験がないと言えません。)

時代がわかるものが、僅かでも手に入るのは嬉しいことです。

古いことが証明出来るからというよりは、

そのひとつから、また様々な目安が図れるからかもしれません。

ちなみに、教草が江戸のものを尊重しているのは、

明治初頭以前までが、日本で染織の手仕事と自然の力が、

全般的に保たれていた、最後の時だからです。

(効率化の始まる前、という意味です。)

写真は縞の布と型染め、木綿と麻の交織生地の着物。

こちら以外にも、18日 大江戸骨董市 では、

江戸の美しいブルーなどを並べる予定です。

どうぞよろしくお願いいたします。

- silk

- 2015.01.03.Sat

布のはなし〈絹・紬〉 テキストを入れました。

写真の小袖裂は、袖が離されていますが、合わせると一着分あります。

江戸期のものであるのは間違いありませんが、

何故このような形状なのか、これを縫箔と呼んで良いのか、

わからないままでいます。

(全体も詳細もわからない写真で、申し訳ありません。)

1月4日の大江戸骨董市では、こちらの裂を含め、絹を多めに並べます。

- 何でもなくない布

- 2014.12.25.Thu

年内の大江戸骨董市in有楽町国際フォーラムが終了しました。

お忙しい中お立ち寄り、お買い上げ下さった皆様、

どうもありがとうございました。

出店を始めてから、約半年が経ちました。

毎回反省しつつ、でも気にしすきず、

いやいや仕入れのほうこそ反省が多いかもしれない、と思ったり。

そんな中、布や古いものを選んでいって下さる方がいるということは、

何よりも励みになりました。

一度でもお立ち寄り下さった皆様、

改めまして、どうもありがとうございました。

教草でほぼ毎回用意してきたのは、

一見何の特徴もない、白い無地の麻布でした。

糸が手で作られている(手績み)とか、

日本で麻は、木綿よりずっとずっと長い歴史があるとか、

素材はリネン(亜麻)とは違い、苧麻(ちょま)か大麻(ヘンプ)だとか、

よくぞそんな怪しい説明をいきなり聞いて、選んで行って下さったと、

有り難く思っています。

今頃、後悔していらっしゃいませんか?

大丈夫でしょうか?

例えば、骨董市などで見つけることのできる、藍色の木綿布。

日本の布を代表しているような存在です。

それは手紡ぎ糸の、本藍染であればなお良し。

そして大袈裟にも聞こえますが、

私は麻布(白の晒布)も、日本の染織品を代表する一枚だと教わりました。

そしてごく簡単に言えば、

それは手績みの、自然の晒しによる白であれば、なお良し。

後悔どころか、得意になってください。

何でもない布は、何でもなくありません。

手をかけて作られ、織り上げられた、

巷の紡績糸製品の本家本元?、ご先祖様です。

もちろん、これからも麻の晒布以外に、様々な素材の、日本の染織品を並べていきたいと思っています。

年内最後の出店は、28(日)乃木神社骨董蚤の市 、9時から16時までの開催です。

どうぞよろしくお願いいたします。

〈乃木神社骨董蚤の市へのアクセス〉

千代田線「乃木坂」駅1番出口すぐ(目の前)。

日比谷線・大江戸線「六本木」駅徒歩約8分。

半蔵門線・銀座線・大江戸線「青山一丁目」駅徒歩約8分。